Version complète : Les nouveaux stades

Forum de Culture PSG > Les forums du Haut : L'actualité du PSG et du football > Le football en général

Pages : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

Quand les qataris vont nous offir notre futur enceinte

Montpellier ils pensent vraiment doubler leur nombre de spectateurs juste avec un nouveau stade? Le tout avec une équipe destinée à jouer le maintien ou à faire l ascenseur ligue 1 / ligue 2...

Surtout qu il n est pas souvent plein.

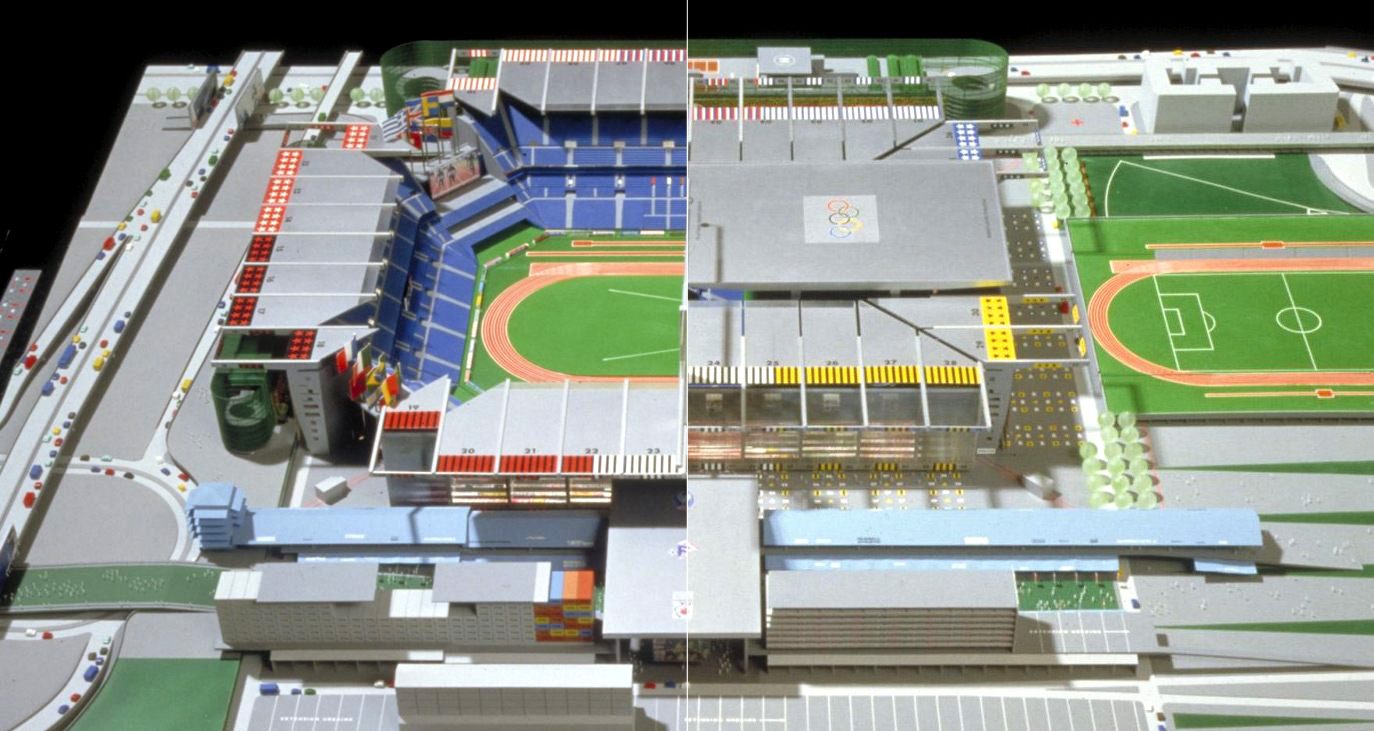

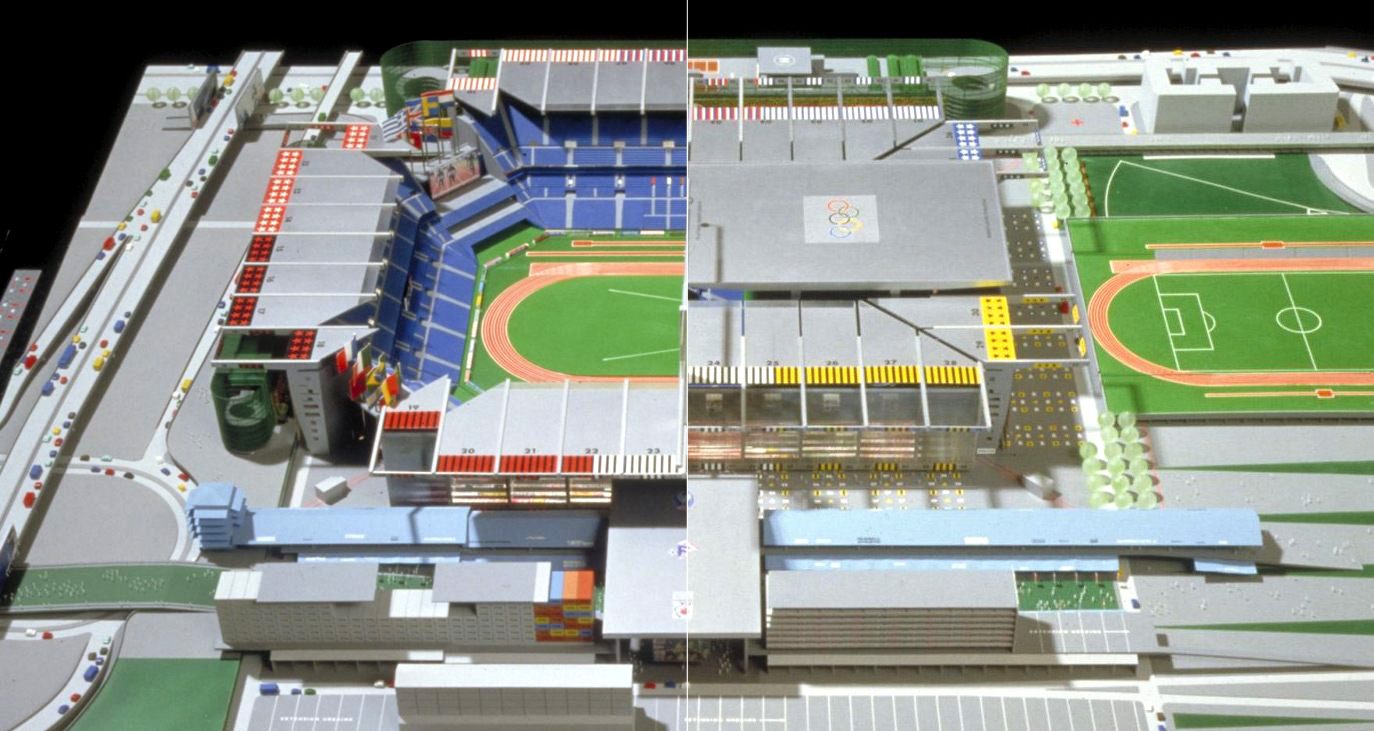

Ce n'est pas un nouveau stade, mais plutot un concept alternatif au Stade de France. Le projet de Jean Nouvel pour le Grand Stade de Paris en 1994.

Un stade completement modulable, de 25k a 85k places, avec terrain, tribunes et toit amovibles.

http://stadiumdb.com/designs/fra/stade_de_france_1994

Le match PSG - AC Milan , a une epoque ou l'on songeait a demenager le club

, a une epoque ou l'on songeait a demenager le club

Le reste des rendus ici:

http://stadiumdb.com/news/2016/07/new_desi..._that_never_was

Un stade completement modulable, de 25k a 85k places, avec terrain, tribunes et toit amovibles.

http://stadiumdb.com/designs/fra/stade_de_france_1994

Le match PSG - AC Milan

Le reste des rendus ici:

http://stadiumdb.com/news/2016/07/new_desi..._that_never_was

Un bastion nommé Wanda... Moche

Un bastion nommé Wanda... Moche

Le nouveau logo de l'Atletico est pas top : http://www.footyheadlines.com/2016/12/new-...7-18-crest.html

Je le trouve plutôt réussi moi, très proche de l'ancien mais plus épuré. Dans l'esprit il a style Amérique latine assez prononcé par contre j'aime bien qu'il y ait le nom du club ou au moins ses initiales sur un logo.

https://twitter.com/G_Manigot/status/808655706404585476

— CulturePSG (@CulturePSG) November7, 2011

La rénovation du stade de la Real Sociedad, Anoeta à Saint Sebastien a été officiellement annoncée par la mairie aujourd'hui. Enfin, car ce projet a pris énormément de retard, et on a eu un peu plus de détails sur les différentes étapes du chantier qui démarrera en mars prochain pour une durée de 2 ans. Coût total 51 millions d'euros (44 pour le stade en lui-même, le reste pour les aménagements alentour), 37 payés par le club et 14 par les collectivités locales. La grosse nouveauté sera la disparition de la piste d'athlé, principal motif de cette rénovation. La capacité passera de 32000 à 42000 spectateurs (ils doivent tourner autour de 28 000 abonnés). 65% du stade actuel seront conservés, le terrain baissé de 2m, les parties du stade derrière les buts refaites. Cette petite video sera plus parlante (sincèrement désolé pour la musique par contre). Y a moyen que je m'abonne dans 2 ans tiens, si l'équipe est toujours correcte à ce moment là, c'est qu'à 30 minutes de chez moi.

https://twitter.com/G_Manigot/status/808655706404585476

— CulturePSG (@CulturePSG) November7, 2011

Du mal à y croire mais ce serait ...

La rénovation du stade de la Real Sociedad, Anoeta à Saint Sebastien a été officiellement annoncée par la mairie aujourd'hui. Enfin, car ce projet a pris énormément de retard, et on a eu un peu plus de détails sur les différentes étapes du chantier qui démarrera en mars prochain pour une durée de 2 ans. Coût total 51 millions d'euros (44 pour le stade en lui-même, le reste pour les aménagements alentour), 37 payés par le club et 14 par les collectivités locales. La grosse nouveauté sera la disparition de la piste d'athlé, principal motif de cette rénovation. La capacité passera de 32000 à 42000 spectateurs (ils doivent tourner autour de 28 000 abonnés). 65% du stade actuel seront conservés, le terrain baissé de 2m, les parties du stade derrière les buts refaites. Cette petite video sera plus parlante (sincèrement désolé pour la musique par contre). Y a moyen que je m'abonne dans 2 ans tiens, si l'équipe est toujours correcte à ce moment là, c'est qu'à 30 minutes de chez moi.

Le prix semble "correcte" vu ce qu'on peut voir ailleurs, j'pense notamment au prix de la rénovation à marseille...

Plus de correct. C est même incompréhensible par rapport aux coût des stades français.

https://twitter.com/jeanyvesmulot/status/809034540966707200?lang=fr

— CulturePSG (@CulturePSG) November7, 2011

https://twitter.com/jeanyvesmulot/status/809034540966707200?lang=fr

— CulturePSG (@CulturePSG) November7, 2011

enfin, c'était d'un ridicule pour maximum 7 matchs de rugby par an (2 ou 3 du Tournoi, une Finale du Top 14 et 2-3 matchs de la tournée de novembre).

enfin, c'était d'un ridicule pour maximum 7 matchs de rugby par an (2 ou 3 du Tournoi, une Finale du Top 14 et 2-3 matchs de la tournée de novembre).

Tout à fait. Ridicule pour tout.

Après qu'il trouve quand même un moyen de relier plus facilement Brétigny à Evry ces chiens

Je pense que le but du stade FFR c'était surtout de prendre des grosses enveloppes.

https://twitter.com/jeanyvesmulot/status/809034540966707200?lang=fr

— CulturePSG (@CulturePSG) November7, 2011

Parisii l'avait annoncé !

En parlant de nouveaux stades, a-t-on des nouvelles du Parc des Princes à 75 000 places ?

En parlant de nouveaux stades, a-t-on des nouvelles du Parc des Princes à 75 000 places ?

60'000 plutôt

Après, ça fait effectivement longtemps qu'on n'en a plus entendu parler et vu les affluences actuelles, on peut aussi douter de la nécessité du projet...

Il date de 2011 mais c'est un petit bijoux, le Stade Energa:

Sleek as fuck

Un Parc des Princes 2 comme ça je signe tout les jours

Sleek as fuck

Un Parc des Princes 2 comme ça je signe tout les jours

L'impression d'un énième Allianz Arena 2.02.

Bien triste de voir le Maracana dans cet état

http://www.20min.ch/ro/sports/football/story/15615450

https://twitter.com/blogvaimengao/status/816980655095611392

— CulturePSG (@CulturePSG) November7, 2011

http://www.20min.ch/ro/sports/football/story/15615450

Du coup avec la fusion Racing - Stade Français ça veut peut-être dire le Red Star à Jean Bouin pour longtemps, non ?

Du coup avec la fusion Racing - Stade Français ça veut peut-être dire le Red Star à Jean Bouin pour longtemps, non ?

Faudrait demander à POA lui qui suit assidument le club il me semble, mais ça me parait douteux !

Eux qui ont fait tjrs fait passer le message qu'ils étaient avant tout des banlieusards, issues des zones populaires et cosmopolites, ils iraient jouer à Jean Bouin PARIS 16e qui plus est à côtés du Parc dont le club résident représente la bourgeoisie parisienne, et le foot business depuis l'arrivée des Qataris ?

Qu'ils l'utilisent en attendant de mettre aux normes Bauer, OK, mais y devenir permanent ne collerait pas avec l'image qu'ils donnent depuis des lustres .

Bien triste de voir le Maracana dans cet état

http://www.20min.ch/ro/sports/football/story/15615450

https://twitter.com/blogvaimengao/status/816980655095611392

— CulturePSG (@CulturePSG) November7, 2011

http://www.20min.ch/ro/sports/football/story/15615450

Suite des aventures du Maracana, Flamengo a réussi a négocier avec le consortium pour le réparer et refaire la pelouse en échange de leur premier match de Libertadores face à S. Lorenzo

https://twitter.com/MidiaFla/status/839683841157582848

— CulturePSG (@CulturePSG) November7, 2011

https://twitter.com/iFlamengoNews/status/839816089911640070

— CulturePSG (@CulturePSG) November7, 2011

Victoire 4-0 et cela négocie pour faire d'autres matchs de Libertadores là bas.

https://twitter.com/ParlonsFootFr/status/856925035352731650

— CulturePSG (@CulturePSG) November7, 2011

https://twitter.com/ParlonsFootFr/status/856925035352731650

— CulturePSG (@CulturePSG) November7, 2011

la classe !

Citation

Le Matmut Atlantique de Bordeaux accuse un déficit de deux millions d'euros

Le stade Matmut Atlantique de Bordeaux a accusé un déficit de deux millions d'euros pour sa deuxième année d'exercice. L'exploitant a demandé une renégociation du partenariat public-privé avec la mairie, qui lui a adressé une fin de non-recevoir.

Le nouveau stade de Bordeaux se nomme désormais le Matmut Atlantique. (MOUNIC ALAIN/L'Equipe)

«Nous réalisons un chiffre d'affaires de 19 millions d'euros, qui est conforme au contrat initial pour ce qui est des redevances, qui est un peu au-dessus concernant l'activité d'entreprises, et un peu en-dessous pour les partenariats et le naming du stade. Cela donne un déficit de deux millions d'euros», a expliqué Bernard Hagelsteen dans un entretien au quotidien Sud Ouest.

«Mais une activité qui démarre n'est pas forcément équilibrée dès le début», a reconnu le président de SBA, la société qui exploite le stade inauguré au printemps 2016 et qui a accueilli cinq rencontres de l'Euro-2016 de football en juin et juillet. Selon le président, pour redresser les comptes, il faudra, en plus de réaliser davantage d'économies et d'augmenter le nombre d'évènements, «reconsidérer certains des engagements pris en conséquence des dépenses par rapport à la ville. Nous devons chercher le moyen, la formule, la solution pour rééquilibrer le contrat», a-t-il estimé.

Une demande qui a reçu une fin de non-recevoir de la mairie: «Il est hors de question de renégocier. En 2011, le maire de Bordeaux, Alain Juppé, a signé un contrat où SBA a apposé sa signature. Ceux qui ont signé ont proposé eux-mêmes ce modèle économique, ils savaient à quoi s'attendre. Nous appelons au respect de la signature et de la parole donnée», a indiqué Nicolas Florian, adjoint aux finances à la mairie. «Il semble qu'il y ait eu moins de manifestations que prévu, en dehors du football et du rugby. J'imagine que ce déficit est conjoncturel», a-t-il ajouté, se disant par ailleurs «content du stade».

D'un coût total estimé à 183 millions d'euros (hors taxes), le stade de Bordeaux a été financé par un partenariat public-privé signé en octobre 2011 entre les groupes de BTP Vinci et Fayat, et l'État, la mairie, les collectivités (à l'exception du département de la Gironde) et les Girondins.

Le stade Matmut Atlantique de Bordeaux a accusé un déficit de deux millions d'euros pour sa deuxième année d'exercice. L'exploitant a demandé une renégociation du partenariat public-privé avec la mairie, qui lui a adressé une fin de non-recevoir.

Le nouveau stade de Bordeaux se nomme désormais le Matmut Atlantique. (MOUNIC ALAIN/L'Equipe)

«Nous réalisons un chiffre d'affaires de 19 millions d'euros, qui est conforme au contrat initial pour ce qui est des redevances, qui est un peu au-dessus concernant l'activité d'entreprises, et un peu en-dessous pour les partenariats et le naming du stade. Cela donne un déficit de deux millions d'euros», a expliqué Bernard Hagelsteen dans un entretien au quotidien Sud Ouest.

«Mais une activité qui démarre n'est pas forcément équilibrée dès le début», a reconnu le président de SBA, la société qui exploite le stade inauguré au printemps 2016 et qui a accueilli cinq rencontres de l'Euro-2016 de football en juin et juillet. Selon le président, pour redresser les comptes, il faudra, en plus de réaliser davantage d'économies et d'augmenter le nombre d'évènements, «reconsidérer certains des engagements pris en conséquence des dépenses par rapport à la ville. Nous devons chercher le moyen, la formule, la solution pour rééquilibrer le contrat», a-t-il estimé.

Une demande qui a reçu une fin de non-recevoir de la mairie: «Il est hors de question de renégocier. En 2011, le maire de Bordeaux, Alain Juppé, a signé un contrat où SBA a apposé sa signature. Ceux qui ont signé ont proposé eux-mêmes ce modèle économique, ils savaient à quoi s'attendre. Nous appelons au respect de la signature et de la parole donnée», a indiqué Nicolas Florian, adjoint aux finances à la mairie. «Il semble qu'il y ait eu moins de manifestations que prévu, en dehors du football et du rugby. J'imagine que ce déficit est conjoncturel», a-t-il ajouté, se disant par ailleurs «content du stade».

D'un coût total estimé à 183 millions d'euros (hors taxes), le stade de Bordeaux a été financé par un partenariat public-privé signé en octobre 2011 entre les groupes de BTP Vinci et Fayat, et l'État, la mairie, les collectivités (à l'exception du département de la Gironde) et les Girondins.

Citation

Nouveaux stades de Ligue 1 : la politique du siège vide

C’était une des promesses de la campagne en faveur de la construction de nouveaux stades en vue de l’Euro 2016 : le seul intérêt suscité par leur nouveauté, leur confort amélioré, leurs services allaient amener des milliers de nouveaux spectateurs. Cette vague devait aussi être portée par l’exposition de la compétition elle-même – surtout si l’équipe de France effectuait un beau parcours.

Au terme de la première saison pleine avec l’ensemble des quatre nouveaux stades (Lille, Nice, Bordeaux, Lyon) et des deux stades profondément rénovés (Marseille, Saint-Étienne), saison suivant le championnat d’Europe, les chiffres de fréquentation de la Ligue 1 ont – comme on pouvait déjà le craindre l’an passé – sérieusement invalidé le pronostic. L’effet nouveau stade, comme l’effet Euro, n’a pas eu lieu. Le bilan est même alarmant.

UN TIERS DE SIÈGES INOCCUPÉS

La moyenne de spectateurs par match (21.208) augmente à peine par rapport à la saison précédente, et reste inférieure à celle de l’avant-dernière. Et encore cette moyenne est-elle embellie de deux façons : elle est calculée déduction faite des matches à huis clos (avec lesquels elle descend à 20.929) ; elle compte comme présents tous les abonnés.

Impossible d’y voir une quelconque dynamique, d’autant que cette saison, la capacité totale des stades de Ligue 1 a atteint un record : jamais le championnat n’avait proposé autant de places, avec une moyenne de 31.500 par enceinte [1]. Mais cette capacité record s’accompagne du plus mauvais taux de remplissage global depuis la saison 1997/98 : 67%, soit un tiers de sièges vides.

Ainsi, si la capacité moyenne des stades a augmenté de 6.000 places entre 2011/12 et 2016/17, ils n’ont enregistré que 2.300 spectateurs en plus (toujours en moyenne par match) alors que sur cette période, le nombre moyen de sièges vides par match n’a cessé d’augmenter, passant de 8.600 à 10.300 en moyenne.

Plus inquiétant : hormis Nice, les stades nouveaux ou significativement remaniés ont vu leur fréquentation baisser cette saison. Ils affichent aussi un taux de remplissage plus médiocre que la moyenne, à 62,5%. En résumé, ils ont créé plus de nouveaux sièges vides que de nouveaux sièges occupés…

SIX STADES, SIX DÉCEPTIONS

Lors des deux dernières saisons, le nouveau Vélodrome de Marseille a perdu autour de 10.000 spectateurs en comparaison de la dernière saison complète dans l’ancien Vélodrome (2010/11).

À Lille, depuis une première saison très encourageante au stade pierre-Mauroy, la moyenne par match a continument baissé pour atteindre -10.000 spectateurs, le taux de remplissage passant de 81,5% à 60%. Soit 20.000 places vides. En chiffres « nets », le LOSC peut tout de même faire valoir d’avoir multiplié par 1,7 son nombre de spectateurs par rapport au vétuste Stadium Nord.

La moyenne de spectateurs du Parc OL de Lyon a dégringolé de près de 10.000 unités par rapport à la demi-saison précédente, celle de l’inauguration. Il n’a affiché que 3.600 spectateurs supplémentaires par rapport à la dernière saison pleine à Gerland, alors que sa capacité est théoriquement supérieure de 19.000 sièges.

Le Matmut Atlantique de Bordeaux n’a même pas gagné 2.000 spectateurs en moyenne par match par rapport à la dernière saison au Parc Lescure, laissant 18.000 sièges vides avec le plus mauvais taux de remplissage (57,5%) des nouveaux stades.

L’Allianz Riviera de Nice a dû à la bonne saison de l’OGCN de ne plus occuper cette dernière place au taux de remplissage, passant de 53,9% à 64,5% – avec encore 12.500 places inoccupées. À l’instar de Lille, on peut toutefois noter que le club a (en moyenne sur les quatre dernières saisons) doublé son nombre de spectateurs.

Alors que la rénovation progressive de Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne laissait espérer une fréquentation très satisfaisante (plus de 80% de remplissage en 2014/15), les affluences ont connu deux saisons de baisse consécutive dans l’enceinte achevée, avoisinant seulement 65% de remplissage lors du dernier exercice.

UN SURDIMENSIONNEMENT GÉNÉRAL

Les facteurs qui déterminent les affluences sont multiples, et en partie conjoncturels. Ainsi le risque terroriste associé à la fréquentation des stades a-t-il nécessairement exercé une influence négative depuis les attentats du Stade de France, en novembre 2015. Sur le plan sportif, en France, contrairement à l’Angleterre et l’Allemagne, pris à tort pour « modèles » alors que le volume et la fidélité des publics y sont sans commune mesure, cette fréquentation reste étroitement corrélée aux performances des clubs. Mais même de bonnes saisons ne suffisent pas à garnir correctement les gradins.

En valeur absolue, les nouveaux stades figurent en tête du classement des affluences, conformément à leurs bassins de population et au standing des clubs qui les occupent. Mais inversement, ils figurent dans le milieu du tableau des taux de remplissage (Lyon, Saint-Étienne, Nice) ou en queue de celui-ci (Marseille, Lille, Bordeaux). Difficile de ne pas voir dans ces chiffres la confirmation de ce que l’on pressentait depuis le début des projets : un surdimensionnement général.

Or ce surdimensionnement a des conséquences néfastes sur plusieurs plans. Il nuit à la rentabilité des nouvelles enceintes et compromet leur intérêt économique pour les clubs. Par ailleurs, la vision de tribunes largement dégarnies pose un problème d’image d’autant plus crucial que la Ligue 1 souffre déjà de son manque de prestige. Si l’absence de débat contradictoire sur la construction des nouveaux stades a permis de les ériger sans grande opposition publique et avec le soutien des collectivités et de l’État, elle pourrait coûter cher à terme, y compris à ceux qui pensaient en tirer profit.

MULTIFONCTIONNELS OU MODULABLES ?

En voyant trop gros, les clubs et les acteurs locaux ont certes fait les affaires des opérateurs du BTP, mais il se sont probablement trompés de stratégie. En regardant du côté des grandes « arenas » européennes, ils ont mal pris la mesure du public potentiel en France, et ont aussi accusé un temps de retard. Il aurait été en effet plus judicieux de s’inspirer, par exemple, de la Juventus de Turin qui a construit un équipement de dimensions relativement modestes (41.500 places), mais adapté à la demande et assurant sa rentabilité. En France, il est frappant que le stade qui affiche la fréquentation et le taux de remplissage les plus élevés soit le Parc des Princes (48.000 places), longtemps jugé exigu…

Boris Helleu, directeur du master Management du sport à l’université de Caen, note que la Suisse co-organisatrice de l’Euro 2008 avait fait le choix de stades modernes, mais proportionnés aux aires urbaines concernées, leur contenance ayant été « établie en fonction des affluences minimales plutôt que des affluences maximales ». L’universitaire avance aussi que le modèle des enceintes multifonctionnelles – capables d’accueillir d’autres types de spectacles et d’événements que des matches de football [2] – est peut-être déjà dépassé par celui des enceintes modulables – capables de s’adapter à différents niveaux de fréquentation.

On ajoutera que la foi dans l’effet magique des nouveaux stades a, en France, conduit à négliger les problèmes de desserte : plus éloignés des centres-villes, plusieurs souffrent d’une accessibilité très médiocre (Nice, Bordeaux) ou problématique (Lyon).

LE CONTENU APRÈS LE CONTENANT

Les clubs peuvent-ils tout de même espérer combler les vides ? « Aujourd’hui, on a de belles coquilles, mais pas forcément un spectacle ni les services à la hauteur, résume Christophe Lepetit, du Centre de droit et d’économie du sport de Limoges. Il faut améliorer l’expérience du spectateur – du VIP à l’ultra en passant par le supporter occasionnel ou les familles – de sorte que chacun y trouve son compte. » Pour Boris Helleu, « les “supporters investis” sont insensibles aux divers facteurs qui conditionnent la venue au stade (calendrier, météo, prix, transports, classement de l’équipe). Mais pour y amener d’autres publics, il faut acquérir des compétences, faire un effort de formation au sein des clubs ».

Il s’agit donc d’adopter une approche qui donne notamment toute son importance à la fonction et aux compétences du « stadium manager ». Selon Christophe Lepetit, c’est un travail de longue haleine qui reste à effectuer afin de « créer les conditions pour amener un public avec une autre culture de consommation du spectacle sportif », en partie décorrélée des résultats sportifs : « On a investi aujourd’hui pour les dix prochaines années. Après avoir amélioré l’offre avec des stades plus grands, on doit travailler sur l’amélioration des conditions pour satisfaire la demande ».

Les deux spécialistes soulignent que la Ligue et une partie des clubs sont désormais sensibles à cette démarche. Mais le récent « plan stratégique » de la LFP a montré la difficulté de celle-ci à penser non seulement les aspects techniques liés à la qualité du spectacle, mais aussi les relations avec des supporters, pensés comme des « clients » ou stigmatisés comme des fauteurs de trouble. L’absence de dialogue et la multiplication des interdictions de déplacement ne contribuent évidemment pas à remplir de jolis stades dont on peut craindre qu’ils restent trop grands, après avoir coûté trop cher.

[1] L’économiste Jean-Pascal Gayant soulignait en septembre la dépendance des affluences à la capacité d’accueil.

[2] L’expérience montre que ce marché (notamment celui des grands concerts) a été surestimé et que les nouveaux stades peinent à meubler leur calendrier – à plus forte raison quand la concurrence est renforcée par la multiplication de ces lieux sur le territoire.

http://latta.blog.lemonde.fr/2017/06/01/no...-du-siege-vide/

C’était une des promesses de la campagne en faveur de la construction de nouveaux stades en vue de l’Euro 2016 : le seul intérêt suscité par leur nouveauté, leur confort amélioré, leurs services allaient amener des milliers de nouveaux spectateurs. Cette vague devait aussi être portée par l’exposition de la compétition elle-même – surtout si l’équipe de France effectuait un beau parcours.

Au terme de la première saison pleine avec l’ensemble des quatre nouveaux stades (Lille, Nice, Bordeaux, Lyon) et des deux stades profondément rénovés (Marseille, Saint-Étienne), saison suivant le championnat d’Europe, les chiffres de fréquentation de la Ligue 1 ont – comme on pouvait déjà le craindre l’an passé – sérieusement invalidé le pronostic. L’effet nouveau stade, comme l’effet Euro, n’a pas eu lieu. Le bilan est même alarmant.

UN TIERS DE SIÈGES INOCCUPÉS

La moyenne de spectateurs par match (21.208) augmente à peine par rapport à la saison précédente, et reste inférieure à celle de l’avant-dernière. Et encore cette moyenne est-elle embellie de deux façons : elle est calculée déduction faite des matches à huis clos (avec lesquels elle descend à 20.929) ; elle compte comme présents tous les abonnés.

Impossible d’y voir une quelconque dynamique, d’autant que cette saison, la capacité totale des stades de Ligue 1 a atteint un record : jamais le championnat n’avait proposé autant de places, avec une moyenne de 31.500 par enceinte [1]. Mais cette capacité record s’accompagne du plus mauvais taux de remplissage global depuis la saison 1997/98 : 67%, soit un tiers de sièges vides.

Ainsi, si la capacité moyenne des stades a augmenté de 6.000 places entre 2011/12 et 2016/17, ils n’ont enregistré que 2.300 spectateurs en plus (toujours en moyenne par match) alors que sur cette période, le nombre moyen de sièges vides par match n’a cessé d’augmenter, passant de 8.600 à 10.300 en moyenne.

Plus inquiétant : hormis Nice, les stades nouveaux ou significativement remaniés ont vu leur fréquentation baisser cette saison. Ils affichent aussi un taux de remplissage plus médiocre que la moyenne, à 62,5%. En résumé, ils ont créé plus de nouveaux sièges vides que de nouveaux sièges occupés…

SIX STADES, SIX DÉCEPTIONS

Lors des deux dernières saisons, le nouveau Vélodrome de Marseille a perdu autour de 10.000 spectateurs en comparaison de la dernière saison complète dans l’ancien Vélodrome (2010/11).

À Lille, depuis une première saison très encourageante au stade pierre-Mauroy, la moyenne par match a continument baissé pour atteindre -10.000 spectateurs, le taux de remplissage passant de 81,5% à 60%. Soit 20.000 places vides. En chiffres « nets », le LOSC peut tout de même faire valoir d’avoir multiplié par 1,7 son nombre de spectateurs par rapport au vétuste Stadium Nord.

La moyenne de spectateurs du Parc OL de Lyon a dégringolé de près de 10.000 unités par rapport à la demi-saison précédente, celle de l’inauguration. Il n’a affiché que 3.600 spectateurs supplémentaires par rapport à la dernière saison pleine à Gerland, alors que sa capacité est théoriquement supérieure de 19.000 sièges.

Le Matmut Atlantique de Bordeaux n’a même pas gagné 2.000 spectateurs en moyenne par match par rapport à la dernière saison au Parc Lescure, laissant 18.000 sièges vides avec le plus mauvais taux de remplissage (57,5%) des nouveaux stades.

L’Allianz Riviera de Nice a dû à la bonne saison de l’OGCN de ne plus occuper cette dernière place au taux de remplissage, passant de 53,9% à 64,5% – avec encore 12.500 places inoccupées. À l’instar de Lille, on peut toutefois noter que le club a (en moyenne sur les quatre dernières saisons) doublé son nombre de spectateurs.

Alors que la rénovation progressive de Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne laissait espérer une fréquentation très satisfaisante (plus de 80% de remplissage en 2014/15), les affluences ont connu deux saisons de baisse consécutive dans l’enceinte achevée, avoisinant seulement 65% de remplissage lors du dernier exercice.

UN SURDIMENSIONNEMENT GÉNÉRAL

Les facteurs qui déterminent les affluences sont multiples, et en partie conjoncturels. Ainsi le risque terroriste associé à la fréquentation des stades a-t-il nécessairement exercé une influence négative depuis les attentats du Stade de France, en novembre 2015. Sur le plan sportif, en France, contrairement à l’Angleterre et l’Allemagne, pris à tort pour « modèles » alors que le volume et la fidélité des publics y sont sans commune mesure, cette fréquentation reste étroitement corrélée aux performances des clubs. Mais même de bonnes saisons ne suffisent pas à garnir correctement les gradins.

En valeur absolue, les nouveaux stades figurent en tête du classement des affluences, conformément à leurs bassins de population et au standing des clubs qui les occupent. Mais inversement, ils figurent dans le milieu du tableau des taux de remplissage (Lyon, Saint-Étienne, Nice) ou en queue de celui-ci (Marseille, Lille, Bordeaux). Difficile de ne pas voir dans ces chiffres la confirmation de ce que l’on pressentait depuis le début des projets : un surdimensionnement général.

Or ce surdimensionnement a des conséquences néfastes sur plusieurs plans. Il nuit à la rentabilité des nouvelles enceintes et compromet leur intérêt économique pour les clubs. Par ailleurs, la vision de tribunes largement dégarnies pose un problème d’image d’autant plus crucial que la Ligue 1 souffre déjà de son manque de prestige. Si l’absence de débat contradictoire sur la construction des nouveaux stades a permis de les ériger sans grande opposition publique et avec le soutien des collectivités et de l’État, elle pourrait coûter cher à terme, y compris à ceux qui pensaient en tirer profit.

MULTIFONCTIONNELS OU MODULABLES ?

En voyant trop gros, les clubs et les acteurs locaux ont certes fait les affaires des opérateurs du BTP, mais il se sont probablement trompés de stratégie. En regardant du côté des grandes « arenas » européennes, ils ont mal pris la mesure du public potentiel en France, et ont aussi accusé un temps de retard. Il aurait été en effet plus judicieux de s’inspirer, par exemple, de la Juventus de Turin qui a construit un équipement de dimensions relativement modestes (41.500 places), mais adapté à la demande et assurant sa rentabilité. En France, il est frappant que le stade qui affiche la fréquentation et le taux de remplissage les plus élevés soit le Parc des Princes (48.000 places), longtemps jugé exigu…

Boris Helleu, directeur du master Management du sport à l’université de Caen, note que la Suisse co-organisatrice de l’Euro 2008 avait fait le choix de stades modernes, mais proportionnés aux aires urbaines concernées, leur contenance ayant été « établie en fonction des affluences minimales plutôt que des affluences maximales ». L’universitaire avance aussi que le modèle des enceintes multifonctionnelles – capables d’accueillir d’autres types de spectacles et d’événements que des matches de football [2] – est peut-être déjà dépassé par celui des enceintes modulables – capables de s’adapter à différents niveaux de fréquentation.

On ajoutera que la foi dans l’effet magique des nouveaux stades a, en France, conduit à négliger les problèmes de desserte : plus éloignés des centres-villes, plusieurs souffrent d’une accessibilité très médiocre (Nice, Bordeaux) ou problématique (Lyon).

LE CONTENU APRÈS LE CONTENANT

Les clubs peuvent-ils tout de même espérer combler les vides ? « Aujourd’hui, on a de belles coquilles, mais pas forcément un spectacle ni les services à la hauteur, résume Christophe Lepetit, du Centre de droit et d’économie du sport de Limoges. Il faut améliorer l’expérience du spectateur – du VIP à l’ultra en passant par le supporter occasionnel ou les familles – de sorte que chacun y trouve son compte. » Pour Boris Helleu, « les “supporters investis” sont insensibles aux divers facteurs qui conditionnent la venue au stade (calendrier, météo, prix, transports, classement de l’équipe). Mais pour y amener d’autres publics, il faut acquérir des compétences, faire un effort de formation au sein des clubs ».

Il s’agit donc d’adopter une approche qui donne notamment toute son importance à la fonction et aux compétences du « stadium manager ». Selon Christophe Lepetit, c’est un travail de longue haleine qui reste à effectuer afin de « créer les conditions pour amener un public avec une autre culture de consommation du spectacle sportif », en partie décorrélée des résultats sportifs : « On a investi aujourd’hui pour les dix prochaines années. Après avoir amélioré l’offre avec des stades plus grands, on doit travailler sur l’amélioration des conditions pour satisfaire la demande ».

Les deux spécialistes soulignent que la Ligue et une partie des clubs sont désormais sensibles à cette démarche. Mais le récent « plan stratégique » de la LFP a montré la difficulté de celle-ci à penser non seulement les aspects techniques liés à la qualité du spectacle, mais aussi les relations avec des supporters, pensés comme des « clients » ou stigmatisés comme des fauteurs de trouble. L’absence de dialogue et la multiplication des interdictions de déplacement ne contribuent évidemment pas à remplir de jolis stades dont on peut craindre qu’ils restent trop grands, après avoir coûté trop cher.

[1] L’économiste Jean-Pascal Gayant soulignait en septembre la dépendance des affluences à la capacité d’accueil.

[2] L’expérience montre que ce marché (notamment celui des grands concerts) a été surestimé et que les nouveaux stades peinent à meubler leur calendrier – à plus forte raison quand la concurrence est renforcée par la multiplication de ces lieux sur le territoire.

http://latta.blog.lemonde.fr/2017/06/01/no...-du-siege-vide/

Le juventus stadium devient...l'allianz stadium

Allianz Stadium (Sidney aussi)

Allianz Arena

Allianz Park (London)

Allianz Parque (Palmeiras)

Allianz Stadion

Allianz Riviera

Les mecs ont pas envie de s'arrêter

Allianz Arena

Allianz Park (London)

Allianz Parque (Palmeiras)

Allianz Stadion

Allianz Riviera

Les mecs ont pas envie de s'arrêter

Dans une moindre mesure, le Stade Gerland a Lyon est desormais le Matmut Stadium.

L'article sur le taux de remplissage est interessant. Aucun effet "nouveau stade" ni "euro2016".

Et a peine s'il existe un effet du classement pour Nice.

L'article sur le taux de remplissage est interessant. Aucun effet "nouveau stade" ni "euro2016".

Et a peine s'il existe un effet du classement pour Nice.

Dans une moindre mesure, le Stade Gerland a Lyon est desormais le Matmut Stadium.

L'article sur le taux de remplissage est interessant. Aucun effet "nouveau stade" ni "euro2016".

Et a peine s'il existe un effet du classement pour Nice.

L'article sur le taux de remplissage est interessant. Aucun effet "nouveau stade" ni "euro2016".

Et a peine s'il existe un effet du classement pour Nice.

Pas tout à fait, le Matmut Stadium est un autre stade de Lyon. Gerland est devenu le "Matmut Stadium Gerland"

J'aurais pas cru mais c'est pas vilain. Par contre ils leur reste à retrouver un template maillot qui tienne la route, comme celui avec les rayures verticales qu'ils avaient dans les années 90.

J'ai toujours trouvé qu'il avait une certaine allure.

J'ai toujours trouvé qu'il avait une certaine allure.

Il était beau le maillot jamais compris qu'ils ne l'utilisent plus.

Il est bientôt prêt

En config foot :

https://twitter.com/AtlantaFalcons/status/888777670799929345

— CulturePSG (@CulturePSG) November7, 2011

En config foot :

Ceci est une version "bas débit" de notre forum. Pour voir la version complète avec plus d'informations, la mise en page et les images, veuillez cliquer ici.